変わりゆくネワール族の「初潮儀礼」(国立民族学博物館:工藤さくらさん)

こんにちは、国立国語研究所人文知コミュニケーターの横山晶子です。私たち、人文知コミュニケーターは月に1回集まって、研究報告をしたり、共同研究のプロジェクトについて話し合ったりしています。

8月22日の人文知コミュニケーター研究会では、国立民族学博物館の工藤さくらさんがご自身の研究を紹介してくれました。工藤さんは、ネパールのネワール族の儀礼、特に女性が初めて生理を経験した際に行われる「初潮儀礼」を研究されています。また、儀礼を関心の起点として「どのように生きる中で儀礼が行われているか」という生業への関心から、「食文化」にも研究を広げているとのことです。

ネパールはインドと中国に挟まれた、北海道2個分ほどの面積を持つ国で、人口は3089万人(2021年時点)です。多民族国家で、国内には142の民族が認められています。宗教ではヒンドゥー教が約8割を占めますが、実際には仏教などと混合して信仰されているそうです。

ネパールはこの数十年間で劇的な変化を経験してきました。1990年にヒンドゥー教独裁的な王制から民主化へ移行し、その後も立憲君主制を維持していましたが、2008年に王制が廃止され、制憲議会が発足しました。さらに、2015年の大震災後には、新憲法が急ピッチで公布され、現在は連邦民主共和国の体制を取っています。このような劇的な社会変化の中で、伝統的な儀礼に対する意識も変容しつつあることは想像に難くありません。

工藤さんによると、伝統的な初潮儀礼は、男性との関わりを一切遮断し、12日間家の中で籠り、トイレなども被り物をして出入りするほどまでに厳格になされるのに対し、現代の初潮儀礼は、例えば2日ほどの短い期間に、集団で寺に籠って行われ、また男性の参列を許すなどの大きな変化を遂げていることが紹介されました。

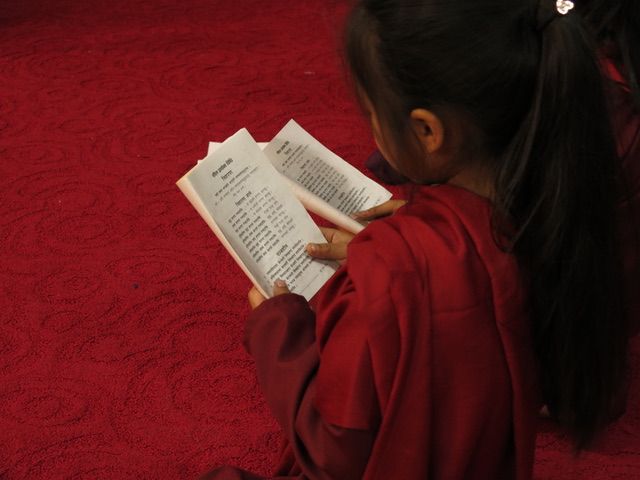

また、発表で紹介された、現代の初潮儀礼を行う寺は、禁欲主義を重視するテーラヴァーダ寺院(上座部仏教の寺)でした。そのため、ここで初潮儀礼が行われる際には、単に初潮を祝うのではなく、修行の一環として、修学などが行われるということです。

私が関心を持ったのが、こうした初潮儀礼の簡素化が、単に伝統の希薄化ということだけでなく「女性の地位向上」という社会変化と結びついて語られていたことでした。この「地位向上」というのは、この初潮儀礼があまりに長く、女性に負担を強いるからなのか、それとも「生理を穢れとする」ということ自体への反発なのか、工藤さんにお伺いしたいなと思います(※工藤さんからお返事を頂きました!最後の「追記」をご覧ください)。

私は国内の琉球諸島(奄美・沖縄)の言語研究をしているのですが、この話を聞きながら、琉球の「洗骨(せんこつ)」という葬制について思い出しました。琉球ではかつて、火葬ではなく土葬や風葬が行われていて、数年後に死者の骨を掘り起こし、海水や酒などで洗い、再度埋葬する葬制がありました。

掘り起こした骨を洗うことを「洗骨」というのですが、「遺体を掘り起こして洗う」という過酷な作業が、主に女性の仕事であったために、公衆衛生観念の高まりと、女性の解放運動の中で消滅していった…という話でした。伝統が失われることには、反射的にネガティブな印象が付き纏いますが「担い手の解放」という別軸があるということが考えさせられます。

一方で興味深いのは、儀礼自体は合理化を進めている一方で「初潮の際に儀礼をする」ということ自体は現在も続いていることです。ネワールの風習では、初潮儀礼が終わった少女は、社会通念的に「結婚が出来る」とみなされるそうですが、現代の世では、実際に初潮を迎える11-12歳で結婚するわけではなく、実質的な意味は持たなくなっているそうです。

さらに、男性禁制から男性の参列可、初潮儀礼から修行、など儀礼の根幹的な意味を失っているようにも見える中で、それでも形を変えながら儀礼が続けられ、むしろかつては儀礼を行わなかったカーストの参加者を増やしながら儀礼が続いているということに、「儀礼の本質的な意味とは何なのか」「儀礼の役割は、時代によって変容していくのか」ということを考えさせられました。

最後になりますが、今回のご発表とは別に、私が工藤さんの研究者としての姿勢に共感したインタビューを紹介したいと思います。

NIHU Magazine No.103 人文知コミュニケーターにインタビュー!工藤 さくらさん

この中で、工藤さんは現地の方々の不幸に直面した際、研究者としての立場と、人間関係を結んだ一人の人間としての立場との間で揺れる思いについて話しています。このような葛藤は、文化人類学など人々の生活に密着する分野では特に大きいのではないかと思います。私自身、琉球の地域言語を研究しフィールドワークを行う立場として、この点に深く共感する部分があります。

向き合い方に正解はありませんが、私は「人間としての自分」を優先される工藤さんの姿勢に強く共感しました。「研究者である前に人間である」というその自然な感覚こそが、研究と社会をつなぐ役割を担う私たち人文知コミュニケーターにとって、欠かせない素養なのではないかと感じています。

《追記》

私が質問した箇所について、工藤さんからお返事を頂きました!

ご質問ありがとうございます。この点についてはケガレ観がまず影響しています。テーラヴァーダでは経血のケガレは忌避されないので、父母の共感を得ている側面があると思います。2007年頃には生理で学校を休ませることに異議をとなえる運動が起こっていますし、近年では女性が触ってはいけないとされてきた特定の楽器の演奏も多くのコミュニティで撤廃の動きがあります。

また、負担という点では家族の負担も大きいです。12日間お籠もりをしている最中は一日中少女の世話をし、次々訪れる来客の相手だけでなく、通常の家事仕事も女性が担います。共働きの世帯も増えているので儀礼期間中のお母さんはへとへとです。

そういった社会や家族の変化を背景に、女性が家を守る存在にとどまらなくなってきたことと、経血に関わるケガレなど女性差別的な観念に対する異論もでているなかで、テーラヴァーダ様式の儀礼が合理的選択につながっています。

記事一覧