新型コロナウイルス感染症が拡大するなか、私たち人文知コミュニケーターは研究者でありながら、生活者でもあるという立場から何ができるかを模索してきました。このウェブサイトは、そうした思いから生まれました。これからも身近な話題からちょっと難しい話まで、人文知コミュニケーターならではの視点で記事を発信していきます。

戦争のトラウマの処理から生まれた映画史

アルト・ヨアヒム 人文知コミュニケーター(人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館)

2024年3月30日

皆様、こんにちは。歴博の人文知コミュニケーターのアルト・ヨアヒムです。お先に、本原稿について、少々説明させていただきたいことがあります。元々は既に2023年11月末に執筆したものだが、本来原稿に使いたかった画像の著作権確認を行ったその日、仕事の帰り道で交通事故にあいました。幸いなことに大きなケガはなかったが、お仕事はしばらく休ませていただいて、色々な作業のスケジュールが崩れました。このため、今回の記事の公開が大きく遅れてしまいました。

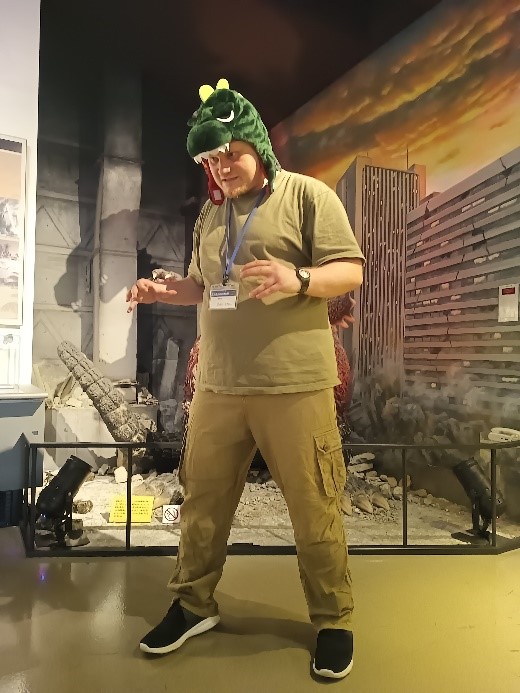

さて、この間はジブリの最新作品『君たちはどう生きるか』と歴博の手前にある「アオサギアパート」、そして私の研究――大雑把に言えば日本アニメにおける第二次世界大戦の表象――について語らせていただきました。そして今回は、皆様に質問がしたいです。なぜ国立歴史民俗博物館にはゴジラ像がありますか?

歴博の第6展示室を見守っているゴジラ像の見習い:アルトジラ

このゴジラ像は第6展示室の出口、歴博の常設展示の最後のところにあります。スピーカーからは大きな鳴き声の「ギャーッ!」も流されています。しかし、ゴジラは実際に1954年に現れ、戦争から回復したばっかりの東京を改めて焼け野原にしたわけがありません。では、なぜゴジラは「歴史」ですか?

まずは、ゴジラという怪獣そのものはもちろん「歴史」ではありません。しかし、『ゴジラ』(1954年)の物語には日本史の大事なイベントが隠されています。ほとんどの方はご存じだと思いますが、怪獣のゴジラは原子力爆弾に起こされた生き物です。だからこそ、ゴジラは原子力の炎を吐いています。つまり、ゴジラは原爆のアナロジーであり、原爆は無実な民間人の命を奪うという警告を表現しています。映画公開は1954年11月3日で、東西冷戦が加速し始めたころ、日本の漁船「第五福竜丸」が米国の原爆実験に巻き込まれた「第五福竜丸事件」(1954年3月1日)のちょうど8ヶ月後でした。原爆の危険についてのタイムリーな警告でした。(ところで、歴博にも「第五福竜丸」についての展示品があり、江東区にある都立第五福竜丸展示館では事件とポップカルチャーとの関りがきちんと意識されています。)

しかし、それ以外でも、『ゴジラ』には日本の現代史に関わる、多くの項目が隠されています。それはまた、例えばゴジラが日本に上陸した後、東京で歩いているルートです。そのルートは痛ましい記憶を想起させています。なぜなら、ゴジラのそのルートは結局、銀座や浅草にたどり着き、1945年3月9日から10日の夜に、東京大空襲で米軍の爆撃機で大きく被害を受けた地区だからです。つまり、ゴジラの手で、東京は二度目に似たような破壊にあっているわけです。

ここでは、今日の日本に飛び込みたいです。具体的に、私は先日に、1945年に最も被害にあったが、隅田川の東側でギリギリゴジラに攻撃されていなかった下町の映画館で、『ゴジラ-1.0』(2023年11月3日公開、以降に『-1.0』と省略する)を見に行きました。ゴジラが実際に現れたら、それは見えて、そして熱線でこっちに向けて攻撃したら、逃げられなかったはずです。とはいえ、『-1.0』のゴジラの熱線はさすがに2020年代の映画技術です。1950年代のスーツと特撮での活用で映画史に残った『ゴジラ』と異なって、今回のゴジラはCGIでキレイに作り上げられて、比較にならないかもしれません。しかし、ストーリーやメッセージも変わりました。

『-1.0』は1954年ではなく、1945年~47年に設定されています。「第五福竜丸事件」が(まだ)起きていない世界で、ゴジラは早い戦後時代に東京に現れます。東京でのルートも変わりました。そして、多くの元兵隊が登場し、戦争についての多様な話もされています。自分の中の戦争を終わらせたい人も出ます。そしてこの中には少し危険なメッセージも読まれてしまう可能性があります。一回だけ観た映画の分析はもちろん全く終わっていないからこそ、制作者は何を使えたかったかを判断するのはできないが、時には「日本の政府はもう少し現実を認めて、戦っている兵隊の命を大事にしてくれたら、戦争は勝ったかもしれない」のような雰囲気があります。ウクライナとロシアの間の戦争にも共通点があるので、この「雰囲気」を、兵隊の命を大事にするウクライナの支援のメッセージとしても理解できるが、少しの心配の気持ちが残ります。

ところで、『-1.0』は完全に日本国内のオーディエンスに向けた作品である可能性も高いです。ドイツ語が母語である私にとって、映画の途中に現れたドイツ語の一単語は物語の結論の全面的なネタバレとなってしまいました。しかし、皆様の映画の楽しみを守るために、この点についてはこれ以上に語りません。そして、これを言いながら、この記事の最初の原稿の執筆から数ヶ月が経って、『-1.0』はアメリカで、歴史上に最も売り上げが高い海外の実写映画となったという報道がありました。しかも、70年間のゴジラ歴ではなんと、この度に初めてアカデミー賞も取りました。その人気については現代社会の色々な議論点に関わる仮説がありそうですが、今回、ここで論じません。

小学生のころからよく日曜日の午後にドイツのテレビで放送されたゴジラに見慣れた私にとって、『-1.0』の成功は嬉しいことです。「ゴジラ」シリーズの日本のポップカルチャーの国際性、そして『ゴジラ』が日本に限らず、その後の映画やアニメに与えた影響についての意識は心にしっかりと根を張っています。だからこそ、歴博のお客様に展示で最後の挨拶をするのはゴジラだということは、日本の戦後メディア史の強調として、素晴らしいことだと思います。そして、皆様も、これからはこのような、ちょっぴり不思議な出会いに好奇心が起こされることを願っています。