新型コロナウイルス感染症が拡大するなか、私たち人文知コミュニケーターは研究者でありながら、生活者でもあるという立場から何ができるかを模索してきました。このウェブサイトは、そうした思いから生まれました。これからも身近な話題からちょっと難しい話まで、人文知コミュニケーターならではの視点で記事を発信していきます。

「分かりやすい図」を目指して生まれるコミュニケーション

~人文知コミュニケーター連携企画開催報告~

駒居幸 人文知コミュニケーター(人間文化研究機構 国際日本文化研究センター)

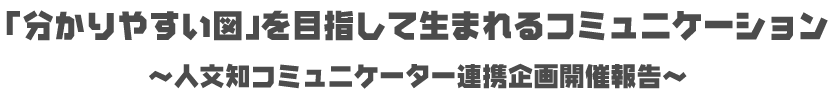

3月29日(金)に、人文知コミュニケーターが連携して企画した、研究発信スキルアップセミナー「研究内容を図で分かりやすく伝える方法」(主催:人間文化研究創発センター、オンライン)を開催しました。

この記事ではセミナーの様子をお伝えします。

セミナーのプログラム

このセミナーの目的は、図を使った研究発信スキル向上の機会を機構および総研大の教職員・大学院生に提供することです。国文学研究資料館(国文研)の粂と国際日本文化研究センター(日文研)の駒居が中心になって企画しました。

なぜ、国文研と日文研なのか? この二機関の特徴は、文献を研究対象にする研究者が多く所属していることです。この原稿を書いている駒居自身も日本文学が研究対象で、大学院時代の授業は基本的に精読がベースでした。そのため、文章を読む・書くという行為にはある程度親しみがあっても、図で表現する方法はよく知らず、何となく独学でやってきた……というのが正直なところです。

しかし、昨今、申請書や授業、講演などで、一般の方、学生、異分野の研究者、官公庁など、多様な相手に図一枚で、分かりやすく研究を説明しなければならない場面が増えてきました。

粂さんと話をしている中で、文献を主な研究対象とする研究者には「どうやって図を描けばいいんだ?」という悩みを抱えている研究者が多いらしい……ということが分かり、今回の機関を超えた連携企画に繋がりました。

講師としてお呼びしたのは、⼩野英理先生(京都⼤学 情報環境機構 助教)です。研究に関わるデザインのスペシャリストとして、「研究内容を図で分かりやすく伝える方法− 情報整理のススメ」というタイトルにてご講演をいただきました。

年度末最後の金曜日というあわただしい日程での開催となりましたが、機構からは、各機関の教職員、大学院生あわせて48名という参加がありました。

講演の様子

小野先生は理学の学位を取得されているのですが、事前に “超”人文系の駒居と粂から、事前会議……というよりは「お悩み相談」と呼んだ方がいいのではないか、というような長い打合せの時間を取っていただきました。

結果、丁寧に我々の事情を汲み取った構成で講演していただき、図を描く準備として「情報整理」をするための体系だった考え方や、具体的な方法論、事例等、今すぐにでも活用したい考え方が詰まった講演となりました。

講演後の質疑応答では「文章を読む」「本を書く」ことを基盤に研究を進める人文系研究者ならではの質問も飛び出し、理系×文系の対話という観点でも大変刺激的な時間となりました。

開催後アンケートでも満足度が高く好評だったのですが、アンケートを整理しながら、改めて図を描くためにどうしたらいいんだろう……と一人で悩んできた教職員が多いことを実感しています。

小野先生のご講演では、情報整理のために客観的な視点を取り入れる大切さにも触れられました。人文学系の学問や企画づくりにおいては、一人で研究を進めたり、考え込んだりする場面も多いかと思います。そうした時間を大切にしながらも、今回のセミナーが、誰かに相談してみよう、一緒に考えてみよう、というコミュニケーションのきっかけになれば……と考えています。

本セミナーは機関や分野を越えたコミュニケーションから生まれました。また、事務方であり、当日の運営もお願いした機構本部の研究推進係からもたくさんの助言をいただきました。

今後も、機関、分野、ポジションを越えたコミュニケーションを継続できるよう、人文知コミュニケーターとして、今回得た知見を活かした企画を考えていきたいと思います。

小野先生、参加者の皆様、ありがとうございました。